الباب الثاني

مقـــومـــــات الإســــــلام

الفهرس

العقيدة

العبادة

الأخلاق

التشريع

1- العقيدة

وجود الله تعالى

الإيمان بالنبوات

إنما الله إله واحد

الإيمان بالآخرة

كمال الله تعالى

خصائص العقيدة الإسلامية:

العقيدة الإسلامية هي خاتمة العقائد السماوية، وقد تكفل بيانها والتدليل عليها القرآن الكريم، وسنة الرسول العظيم، متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.

هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود، وتفسر للإنسان سر الحياة والموت وتجيب عن أسئلته الخالدة:

من أين؟ والى أين؟ ولم؟ هذه العقيدة ليست من متحدثات الإسلام، ولا مما ابتكره محمد عليه الصلاة والسلام، إنها العقيدة المصفاة، التي بعث بها أنبياء الله جميعا، ونزلت بها كتب السماء قاطبة، قبل أن ينال منها التحريف والتبديل، إنها الحقائق الخالدة التي لا تتطور ولا تتغير، عن الله وعن صلته بهذا العالم.. ما يبصره منه وما لا يبصره، وعن حقيقة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها.

إنها الحقائق التي علمها آدم لبنيه، وأعلنها نوح في قومه، ودعا إليها هود وصالح، عادا وثمود، ونادى بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله، وأكدها موسى في توراته، وداود في زبوره، وعيسى في إنجيلهكل ما فعله الإسلام، هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الدخيلة، وصفاها من الأجسام الغريبة، التي أدخلتها العصور عليها، فكدرت صفاءها، وأفسدت توحيدها بالتثليث والشفاعات، واتخاذ الأرباب من دون الله.

وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم، ونسبة ما في البشر من قصور ونقص إلى الله تعالى علوا كبيرا، وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان، وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من تعاليم، كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضا جديدا، يليق بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية، وأن تكون غاية لكل الشر، إلى قيام الساعة.

جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد وكمال الألوهية مما شابها على مر العصور، ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور، ونقت فكرة الجزاء الأخروي مما دخل عليها من أوهام الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين؟ ودجل المشعوذين.

والعناصر الأساسية لهذه العقيدة هي:

الإيمان بالله، والإيمان بالنبوات، والإيمان بالآخرة.

ويمكن أن تجمل في:

الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بوحدانيته، والإيمان بكماله.

وجود الله تعالى:

لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتديره وتشرف عليه، سماها أحدهم "العلة الأولى"، وسماها غيره "العقل الأول"، وسماها ثالث: "المحرك الأول"، وسماها القرآن العربي المبين، وكتب السماء بهذا الاسم الجامع لصفات الجمال والجلال: "الله".

هذه القوة العليا، وبعبارة أخرى:

هذا الإله العظيم، ليس في استطاعة العقل البشري إدراك كنهه، ولا معرفة حقيقته، كيف وقد عجز عن معرفة كنه ذاته وعن كنه النفس وحقيقة الحياة وكثير من حقائق الكون المادية من كهربية ومغناطيسية وغيرها؟ وما عرف إلا آثارها، فكيف يطمع في معرفة ذات الله العلي الكبير؟ (ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير).

هذا الإله ليس إله فصيلة محدودة، ولا إله شعب خاص، ولا إله إقليم معين.

وإنما هو (رب العالمين).. (رب السموات والأرض)... (رب المشرق والمغرب)... (قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء).

ولنستمع إلى ما قصه القرآن علينا من حوار موسى وفرعون ليتبين لنا شمول ربوبيته سبحانه وتعالى:

( قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السموات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آباؤكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون).

وقد دلل القرآن على وجود الله بطرق عديدة:

1- فهو يلفت العقول والأذهان إلى ما في الكون من آيات تنطق بأن وراءها صانعا حكيما.

وهو قانون بديهي عند العقل الذي يؤمن بمبدأ "السببية" إيمانا طبيعيا لا يحتاج إلى اكتساب أو تدليل: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون).

هذا الخلق لا بد له من خالق، وهذا النظام لا بد له من منظم:

(أم خلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون، أم خلقوا السموات والأرض)، (قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى).

2- ويستثير الفطرة الإنسانية السليمة التي بها يدرك المرء إدراكاً مباشراً أن له رباً وإلهاً قوياً عظيماً يكلؤه ويرعاه: (فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

وإذا اختفت هذه الفطرة في ساعات الرخاء واللهو فإنها تعود إلى الظهور عند الشدة والبأساء، وسرعان ما يذوب الطلاء الكاذب، وينكشف المعدن الأصيل للنفس البشرية، فتعود إلى ربها داعية متضرعة: (هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين).

وتبدو هذه الفطرة حين يفاجأ الإنسان بالسؤال عن مصدر هذا الكون ومدبره فلا يملك بفطرته إلا أن ينطق معلنا "الله": (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله).

(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون).

3- ويتشهد القرآن بالتاريخ الإنساني على أن الإيمان بالله وبرسله كان سفينة النجاة لأصحابه، وأن التكذيب به وبرسله كان نذير الهلاك والبوار، ففي نوح يقول: (فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوماً عمين)، وفي هود يقول: (فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين).

وفى صالح وقومه ثمود يقول: (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون)، وفى رسل الله جميعا يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين).

إنما الله إله واحد:

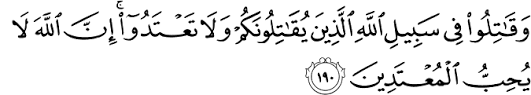

وهو تعالى إله واحد ليس له شريك، ولا له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله: (قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد)... (وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم).

وكل ما في الكون من إبداع ونظام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل يدبر، وأكثر من يد تنظم، لاختل نظامه، واضطربت سننه، وصدق الله: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون)... (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون).

هو تعالى واحد في ربوبيته، فهو رب السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستطع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض: (وما ينبغي لهم وما يستطيعون).

وهو تعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجيه بخوف أو رجاء إلا إليه. فلا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه.

والبشر جميعا ـ سواء أكانوا أنبياء وصديقين أم ملوكا وسلاطين ـ عباد الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فمن أله واحدا منهم، أو خشع له وحنى رأسه، فقد جاوز به قدره، ونزل بقدر نفسه.

ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب خاصة:

(تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله).

ومحمد نبي الإسلام لم يقل القرآن عنه إلا أنه:

(رسول قد خلت من قبله الرسل).. ولم يقل هو عن نفسه إلا أنه "عبد لله ورسوله"، والأنبياء جميعا ليسوا ـ في نظر القرآن ـ إلا بشراً مثلنا، اصطفاهم الله لحمل رسالته إلى خلقه، ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده.

ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل في هذه الكلمة العظيمة التي عرفت لدى المسلمين بكلمة "التوحيد" وكلمة "الإخلاص" وكلمة "التقوى" وهي: "لا إله إلا الله".

كانت "لا إله إلا الله" إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت الجاهلية، ثورة على كل الأصنام والآلهة المزعومة من دون الله: سواء أكانت شجرا أم حجرا أم بشرا.

وكانت "لا إله إلا الله" نداءً عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وكل من خلق الله وما خلق الله.

وكانت "لا إله إلا الله" عنوان منهج جديد، ليس من صنع حاكم ولا فيلسوف، إنه منهج الله الذي لا تعنو الوجوه إلا له، ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه ولا تخضع إلا لسلطانه.

وكانت "لا إله إلا الله" إيذاناً بمولد مجتمع جديد، يغاير مجتمعات الجاهلية، مجتمع متميز بعقيدته، متميز بنظامه، لا عنصرية فيه ولا إقليمية ولا طبقية، لأنه ينتمي إلى الله وحده، ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه.

ولقد أدرك زعماء الجاهلية وجبابرتها ما تنطوي عليه دعوة "لا إله إلا الله" من تقويض عروشهم والقضاء على جبروتهم وطغيانهم وإعانة المستضعفين عليهم، فلم يألوا جهدا في حربها، وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا.

لقد كانت مصيبة البشرية الكبرى أن أناسا منهم جعلوا من أنفسهم أو جعل منهم قوم آخرون آلهة في الأرض أو أنصاف آلهة، لهم يخضع الناس ويخشعون، ولهم يركعون ويسجدون، ولهم ينقادون ويسلمون، لكن عقيدة التوحيد سمت بأنفس المؤمنين فلم يعد عندهم بشر إلها، ولا نصف إله، أو ثلث إله، أو ابن إله، أو محلا حل فيه الإله!

ولم يعد البشر يسجد لبشر أو ينحني لبشر، أو يقبل الأرض بين يدي بشر، وهذا أصل الأخوة الإنسانية الحقة، وأصل الحرية الحقة، وأصل الكرامة الحقة، إذ لا أخوة بين عابد ومعبود، ولا حرية لإنسان أمام إله أو مدعي ألوهية، ولا كرامة لمن يركع أو يسجد لمخلوق مثله أو يتخذه حكما من دون الله.

كمال الله تعالى:

ولا بد مع الإيمان بوجود الله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة، منزه عن كل نقص: (لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد).. (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).

دل على ذلك:

هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة، وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه، فهو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).

وهو العزيز الفعال لما يريد، الذي لا يغلبه شيء، ولا يقهر إرادته شيء: (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير)، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويحيى العظام وهى رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير).

وهو الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا، ولا يترك شيئا سدى، ولا يفعل فعلا، أو يشرع شرعا إلا لحكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها هذا ما شهد به الملائكة في الملأ الأعلى: (قالوا سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم)، وما شهد به أنبياء الله وأولياؤه، وأولو الألباب من عباده: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك).

وهو الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه، ووسعت رحمته كل شيء، كما وسع علمه كل شيء، وقد حكى القرآن دعاء الملائكة: (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً)... وقال: (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء)... وقد بدأ سور القرآن بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم) للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء في قلوب عباده، وإن تورطوا في الذنوب والآثام: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم).

الإله في الإسلام ليس بمعزل عن هذا الكون وما فيه من فيه كإله أرسطو الذي سماه "المحرك الأول" أو "العلة الأولى" ووصفه بصفات كلها "سلوب" لا فاعلية لها ولا تأثير، ولا تصريف ولا تدبير، فإذا هذا الإله كما صورته الفلسفة الأرسطية ـ لا يعلم إلا ذاته، ولا يدري شيئا عما يدور في هذا الكون العريض.

إنه أرسطو والفلسفة اليونانية لم يخلق هذا الكون من عدم، بل العالم عندهم أزلي غير محدث ولا مخلوق، وإله أرسطو لا صلة له بهذا العالم، ولا عناية له به، ولا يدبر أمرا فيه، لأنه لا يعلم ما يجرى فيه مما يلج في الأرض أو يخرج منها، وما ينزل من السماء أو يعرج فيها.

كل ما يقوله أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس بجوهر ولا عرض، وليس له بداية ولا نهاية، وليس مركباً ولا جزءا من مركب وليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلاً عنه، وهذه السلبيات لا تجعل الإله كان يرجى ويخشى، ولا تربط الناس بربهم رباطا محكما يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتوكل والخشية والمحبة.

هذا الإله المعزول عن الكون، الذي عرفه الفكر اليوناني، وعنه انتقل إلى الفكر الغربي الحديث ـ لا يعرفه الإسلام، وإنما يعرف إلها: (خلق الأرض والسموات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى).

(الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السموات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم).

الإله في الإسلام هو خالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبر كل أمر، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة، فخلق فسوى، وقدر فهدى، يسمع ويرى، ويعلم السر والنجوى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة).

له الخلق والأمر، وبيده ملكوت كل شيء، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب.

الكــــــــــون كــــــله:

عاليه ودانيه، ناطقه وصامته، أحياؤه وجماداته، أفلاكه ونجومه... كلها خاضع لأمر الله، منقاد لقانون الله، شاهد بوحدانيته وعظمته، ناطق بآيات علمه وحكمته، دائم التسبيح بحمده: (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليماً غفوراً).

إن تسبيح الكون لله، وسجوده لله، حقيقة كبيرة، عميت عنها أعين، وصمت عنها آذان، ولكنها تجلت للذين ينظرون بأعين بصائرهم، ويسمعون بآذان قلوبهم، فإذا هم يرون الوجود كله محرابا، والعوالم كلها ساجدة خاشعة، ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم: (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال)..

(ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس)... (سبح لله ما في السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السموات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم)

الإيمان بالنبوات:

والإيمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الإيمان بكمال الله وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتدبير للعالم، وتكريمه للإنسان، بل هذا الإيمان فرع عن ذلك ولا بد، فما كان الله ليخلق الإنسان، ويسخر له ما في الكون جميعا، ثم يتركه يتخبط على غير هدى، بل كان من تمام الحكمة أن يهديه سبيل الآخرة كما هداه سبيل الحياة الدنيا، وأن يهيئ له زاده الروحي، كما هيأ له زاده المادي، وأن ينزل الوحي من السماء لحيي به القلوب والعقول، كما أنزل من السماء ماء لتحيى به الأرض بعد موتها.

ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته المختلفة، وتتنازع الجماعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة، وإنما كانت الحكمة في عكس هذا، كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات، ليهدوا الناس إلى الله، ويقيموا الموازين بالقسط بين العباد.

ولهذا استنكر رسل الله من قومهم أن يعجبوا لإرسال الله رسولا عنه يبلغهم بأمره ونهيه، فيقول نوح: (يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون)، ويقول هود لقومه ما يقرب من هذه المقالة.

يقول القرآن رداً على المشركين الجاحدين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم:

(أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحرٌ مبين).

والهداية بالوحي هي أعلى مراتب الهداية التي منحها الله للإنسان:

فهناك الهداية الفطرية الكونية، وهي التي عبر عنها أحد العلماء حين قيل له: متى عقلت؟ قال: منذ نزلت من بطن أمي، جعت فالتقمت الثدي وتألمت فبكيت!!.

وهذه الهداية ليست خاصة بالإنسان، بل تشمل الحيوان والطير والحشرات وهي التي عبر عنها بالوحي في شأن النحل: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون) بل هي منبثة في أجزاء الكون كله: في النبات الذي يمتص غذاءه من عناصر الأرض بنسب محدودة وقدر معلوم، وفي الكواكب التي يسير كل منها في مداره الذي لا يتعداه، وفق قانون لا يتخطاه: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون) فهي هداية عامة للمخلوقات علويها وسفليها، ولهذا ذكر لنا القرآن جواب موسى لفرعون قال: (فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى).

وقال تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى).

والمرتبة الثانية للهداية:

مرتبة الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق، والباطنة كالجوع والعطش والفرح والحزن، وهذه المرتبة أرقى من الأولى، ففيها نوع من الانتباه، وقدر من الإدراك، وإن كانت لا تسلم من الخطأ، كما نرى في السراب الذي يحسبه الرائي ماء، وفى الظل الذي يظنه ساكنا وهو متحرك.

والمرتبة الثالثة:

هداية العقل بملكاته وقواه المختلفة، وهو أرقى رتبة من الحواس وإن كان كثيرا ما يعتمد على الحس في الحكم والاستنباط. وبذلك يتعرض للخطأ، كما يتعرض له في ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج. والعقل في عملياته العليا من خصائص الإنسان، التي تفرد بها عن الحيوان.

والمرتبة الرابعة:

هي هداية الوحي، وهي التي تصحح خطأ العقل، وتنفي وهم الحواس، وترسم الطريق إلى ما لا سبيل العقل أن يصل إليه وحده، وترفع الخلاف فيما لا يمكن أن تتفق عليه العقول.

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)، (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط).

الإيمان بالآخرة:

أهذا ملخص قصة الحياة والإنسان؟ أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء بعد هذا؟ أو كما عبر القرآن عن قوم: (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين)

إذن فما سر هذا الشعور الخفي، والوجدان الكامن الذي يغمر فطرة الإنسان من قديم الزمن بأنه لم يخلق لمجرد هذه الحياة، ولتلك المدة القصيرة؟ ما سر هذا الشعور بأن الإنسان في هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل وأنه ضيف يوشك أن يرتحل إلى دار إقامة؟

هذا الشعور الذي رأيناه عند قدماء المصريين فحنطوا ـ استجابة له ـ جثث الموتى، وبنوا الأهرام، والذي ظهرت آثاره في أمم شتى بأساليب مختلفة.

ثم كيف يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد نهب فيها من نهب، وسرق فيها من سرق، وقتل فيها من قتل.

وبغى فيها من بغى، وتجبر من تجبر، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه، بل تستر واختفى فأفلت ونجا.. أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت.

وفي الجانب الآخر:

كم أحسن قوم، وضحوا وجاهدوا ولم ينالوا جزاء ما قدموا، إما لأنهم كانوا جنودا مجهولين، أو لأن الحسد والحقد جعل الناس يتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم، أو لأن الموت عاجلهم قبل أ، ينعموا بثمرة ما عملوا من خير.

وكم من قوم دعوا إلى الحق، واستمسكوا به، ودافعوا عنه، فوقف الظالمون في طريقهم، وأوذوا وعذبوا واضطهدوا وشردوا، وسقطوا صرعى في سبيله. وأعداؤهم الطغاة في أمن وعافية بل في ترف ونعيم.

ألا يسيغ العقل ـ الذي يؤمن بعدالة الإله الواحد ـ بل يطلب، أن توجد دار أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته؟ هذا ما تنطق به الحكمة السارية في كل ذرة في السموات والأرض: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين)، (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار).

(أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون، وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون).

(ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى).

أما بعث الأحياء بعد الموت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة:

(وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم).

يتبع إن شاء الله...